Nostalgic2Days 2025(5)

- 2025.03.30

- 場所紹介

毎年2月頃開催される、ノスタルジック2デイズ(以下NOS2Days)。今年も見学してまいりました。

今年も、色々な方とお話が出来てとても有意義な一日を過ごしました。

前回のブログ↓

ブースさん訪問記(続き)

今回も、主にわたしがお話を聞かせて頂いたブースさんを紹介させていただきます。

※本記事を含む本シリーズの記事では、「企業の取り組み」の紹介をしています。これは「管理者の個人的な興味」にて掲載を行っています(「広告」ではありません)。

過去に見学したNOS2Daysの記事

ここ数年、わたしも毎回見学に訪問しています。各記事は、↓から。

2023年に見学に訪れた時のお話

2024年に見学に訪れた時のお話

今回は、ちょっと古いクルマを「素材」として、ある事に取り組んだ学校さんの紹介です。メディアでも取り上げられていたので、ご存じの方も多いかと思います。

日産自動車大学校様ブース

日産自動車大学校様のブースには、2台のクルマが並んでいました。

京都、名古屋の学校でそれぞれ製作されたもので、

「近年のクルマをベースにして旧車のエッセンスを取り込んだもの」と、

「ネオヒストリック世代のクルマをベースにして近年のエッセンスを取り込んだもの」

アプローチは異なるように感じますが、そこに共通しているものは「再解釈」であると感じました。

再解釈、とは。。。

それでは、各々見てゆきます。

京都校の作品

このクルマのベースは何でしょうか。

V35スカイラインクーペを元に、ケンメリのデザインを取り込んで仕上げたクルマ、とのことです。

V35スカイラインをベースに、ケンメリのエッセンスを取り込んだ車。

しかし取り込んだのはケンメリだけではなく…

この「NEO」という文字は、R34スカイラインの「NEOストレート6」から着想したもの。

このクルマを仕上げるにあたっては、各世代のスカイラインを参考にし、オマージュとして取り込んでいったとのことです。

そして、このクルマを仕上げるにあたっては学校側から「制約」が課されたという事。

その制約とは。

車両本体、加工費用の縛りがあり、その中で納めること。そして「やりたい事がある」時は、そのパーツを製作、発売している企業様にプレゼンテーションを行い、スポンサーとして供給を頂くこと。。。

このような縛りがあったそうです。

施されているカスタムパーツの一つ一つが、プレゼンテーションの結果、このクルマに与えられたパーツなのです。

これは、この先にも生きてくる経験だと思います。

単純にケンメリを複製するのではなく、デザインや見た目の印象を一度理解して、それを再解釈してデザインとして表現してゆく。

単純な複製として見るのでなく、デザインの再解釈という視点で見れば、このクルマに限らず、近年のオールドネームの復活もわかりやすくなると思います。

単純なコピーではない。

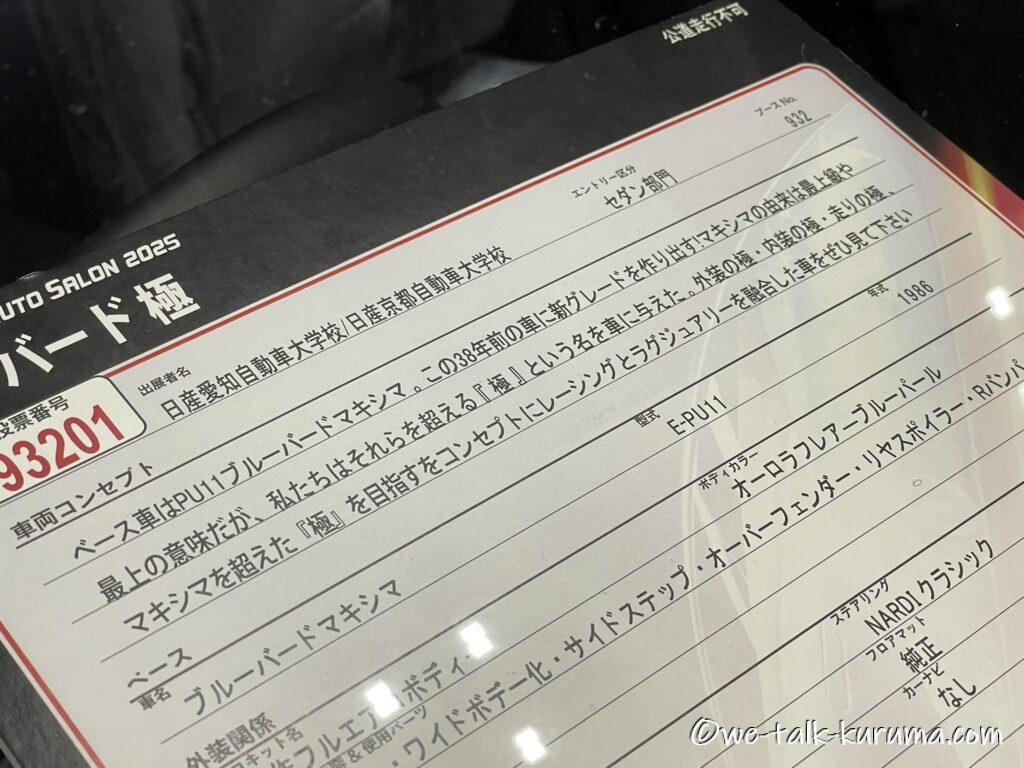

名古屋校の作品

このマキシマは、車齢としては「ネオヒストリック」世代ですが、このクルマのキーワードも「再解釈」と感じました。

それは、「ブルーバードマキシマ」というクルマを現代の視点で「再解釈した」という点です。

こちらのクルマはそういったコンセプトで内外装を見直しています。

それは、当時とは全く異なる視線。

恐らく、80年代のクルマ文化から着想した外観であると思います。その外観は当時を彷彿とさせるだけでなく、現代流の「新しさ」を感じる事が出来るようになっています。

リアバンパー下のエアロ処理などは、近年のデフューザーを思わせる造形。

やり過ぎない所にとどめておくのはなかなか難しい。

「造るからには、適当なものは許さない」という教えだったそうです。

フィニッシュは、どこに出しても恥ずかしくない様にきっちりやる。

もちろん、法規に従ったカスタム内容とし、展示用だとしても実際に使用できないものにはしない。

そういったことを経て、このモデルも作成されたとの事でした。

ベース車の程度もかなり良さそうで、フィニッシュも合法の範囲内とくれば登録は可能?と思いますが、残念なことに「書類無し車」がベースとなり、公道走行は叶わないそうです(詳しくは聞かなかったけれど予算の都合かと推測します)。

とはいえ、細部の様子を見てもそのフィニッシュはキレイで、叶うのであれば、コレを公道に連れ出すのはとても良さそうだな、と。

内装も、ノーマル然としていて、唯一かつ最大の変更点は「ロールバー」と思いました。

コレは、このクルマのコンセプト…「走りの極」という部分で、ピラーレスハードトップのボディ強度を補うという意味もあるのでしょうか。

内装のラグジーさはそのまま。内装をいじり過ぎない事もまた、このクルマがもともと持っていたものを大切にしつつも「新たな評価」を加えているのかな、と思いました。

色々お話を聞いて

わたしは、旧車やネオヒストリック視点だと、どうしても新しい解釈というものに対して、一歩引いた眼を持ってしまいがちになってしまいます。

クルマというものが「文化」(大げさですが)のひと形態として、

今まさに維持している個体を大事にする事、

これから年を経てゆく車を愛し続けられる環境を整のえてゆくこと、

今までの歴史を理解して、コレからのクルマのあり方を考えてゆくこと。

クルマを取り巻く環境の一つとして、「今までの道筋を大事にすること」が、この先、趣味として見た「クルマ」に良い影響を与えて欲しいなと思っています。

スキなクルマはそれぞれ、スキな志向性はそれぞれ。

お互いにそれを尊重して、文化として一つの流れになってゆくこと。

単なる「消耗品」ではない、愛する対象としての、クルマの一つの方向なのかな、と思いました。

次回は

NOS2デイズの話題は今回で終了となります。次回はテーマが変わります。お楽しみに!

日産自動車大学校様様、本当にありがとうございました。

このシリーズを最初から

-

前の記事

Nostalgic2Days 2025(4) 2025.03.22

-

次の記事

カプチーノでMTGに参加(序) 2025.04.06

コメントを書く